Handgeschriebene Partitur

DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT

Thinkspiel in zwei Teilen von Philippe Manoury

Nach der gleichnamigen Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog von Karl Kraus.

Libretto: Patrick Hahn, Philippe Manoury, Nicolas Stemann.

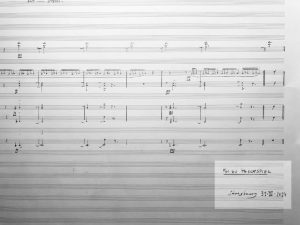

Für 9 Sänger, Schauspieler, Vokalensemble, Chor, Elektronik und großes Orchester.

Auftragswerk der Oper Köln.

Uraufführung: 27. Juni 2025, Oper Köln.

Aufführungsdaten: 27. und 29. Juni, 4., 6. und 9. Juli 2025.

im Staatenhaus Köln (Auenweg 17, 50679 Köln, Deutschland).

Musikalische Leitung: Peter Rundel

Regie: Nicolas Stemann

Bühnenbild: Katrin Nottrodt

Licht: Elana Siberski

Kostüme: Tina Kloempken

Videos: IXA (Claudia Lehmann, Konrad Hempel)

Klangregie und Elektronik: IRCAM (Frankreich)

Konzeption digitale Verarbeitung: Miller Puckette

Digitale Produktion: Carlo Laurenzi

Klangregie: Sylvain Cadars

Tonmischung: Philippe Manoury

Chorleitung: Rustam Samedov

Dramaturgie: Stephan Steinmetz

Sänger: Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Emily Hindrich, Tamara Bounazou (Sopran)

Christina Daletska, Johanna Thomsen (Mezzosopran)

Dimitry Ivanchey, John Heuzenroeder, Armando Elizondo (Tenor)

KS Miljenko Turk, Lucas Singer (Bassbariton)

Schauspieler: Patrycia Ziółkowska, Sebastian Rudolph

Chor der Oper Köln

Gürzenich-Orchester Köln

EINLEITUNG

Die letzten Tage der Menschheit ist eine zwischen 1915 und 1919 vom Wiener Satiriker und Polemiker Karl Kraus verfasst Tragödie. Sie beschreibt das Ende einer Welt, welche durch die endlose Fortsetzung von Kriegen zermürbt wird. Karl Kraus zufolge enthält sein Buch sehr viel Material, das nicht von ihm stammt. Es sind Sätze, die er hier und da – in Cafés, auf der Straße und bei Demonstrationen – gehört hat, und die Dialekte, Slang, komische und tragische Szenen und übernatürliche Erfindungen miteinander vermischen. Das in fünf Akte (jeder entspricht den fünf Jahren des Ersten Weltkriegs) mit Prolog und Epilog unterteilte, über 700 Seiten umfassende Werk war nach Aussage seines Autors ein Theaterstück nicht für Menschen, sondern für den Planeten Mars. In dieser Tragödie gibt es keine Hauptfiguren, sondern eine Vielzahl von Situationen und Szenen, die sich manchmal ohne jeglichen Willen zur Kontinuität ineinander katapultieren. Realismus, Satire, Komik, Tragik und politische Beschimpfungen stehen hier neben Fantastischem und Apokalyptischem.

Die Adaption dieses Werkes wurde gemeinsam von Patrick Hahn, Nicolas Stemann und mir verfasst. Das Thinkspiel (siehe unten die Definition dieses Genres) besteht aus zwei großen Teilen von jeweils etwa 70 Minuten, die durch einen Zwischenakt getrennt sind. Der erste Teil folgt der Chronologie von Kraus’ Stück, denn er enthält einen Prolog und die fünf Akte in stark komprimierter Form. Natürlich mussten wir die Dimensionen dieses Buches enorm verkleinern, da diese sonst eine Aufführung von mehr als 24 Stunden Länge erfordert hätten! Im zweiten Teil des Thinkspiels, der in 4 Bilder unterteilt ist, verlassen wir Kraus’ historische Welt (nicht aber die seiner Sprache) und begeben uns in eine nicht weiter festgelegte Gegenwart/Zukunft. Nur die Idee des ewigen Krieges stellt eine Verbindung zwischen diesen beiden Teilen her. Je weiter das Werk seinem Ende entgegengeht, desto mehr kehrt es zu Karl Kraus zurück, aber zu dem visionären Kraus, der übernatürliche Situationen, Tiere, die Natur und apokalyptische Bilder miteinander vermischt.

Diese beiden Teile profitieren von zwei unterschiedlichen Architekturen. Im ersten Teil befindet sich das Orchester auf der Bühne hinter den Sängern (und Schauspielern), und nicht im Graben. Im zweiten ist das Orchester in drei Blöcke unterteilt: die Streicher, ein Teil der Bläser und das Schlagzeug gegenüber dem Publikum sowie auf zwei Podien links und rechts vom Publikum jeweils ein Ensemble von 10 Musikern (hauptsächlich Holz- und Blechbläser). Außerdem ist die elektronische Musik, die im ersten Teil eher unauffällig bleibt, ein wesentliches Element des zweiten Teils. Das Publikum taucht so in die Orchestertextur ein, wie es auch in die elektronische Musik eintauchen wird. Diese akustische Gewalt, die das Publikum gewissermaßen als Geisel nimmt, ist ein Gleichnis für die heutige Situation, in der sich eine kriegerische Macht entfaltet, die mit derjenigen, gegen die Karl Kraus seinerzeit kämpfte, nicht zu vergleichen ist. Der endlose Krieg und die drohende Zerstörung im großen Stil, die Karl Kraus ankündigte, sind heute Teil der Welt, die uns umgibt.

Die Sänger und Schauspieler werden keine besonderen Charaktere haben, sondern eine Vielzahl von Figuren verkörpern, wie in Kraus’ Buch. Allerdings wurde hier ein Charakter erfunden, der im Buch nicht vorkommt, und der alle Epochen durchlaufen wird. Wir haben ihn Angelus Novus genannt, nach einem Gemälde von Paul Klee, das von Walter Benjamin gekauft wurde und diesen zur Figur des Engels der Geschichte inspirierte. Gleichzeitig Bote, Zeuge und Wandernder Jude (Ahasverus), wohnt er hilflos dem Untergang der Menschheit bei, die ihrem eigenen Zerstörungswahn verfällt. Diese Rolle wurde für Anne Sofie von Otter geschrieben.

STRUKTUR

ERSTER TEIL (Prolog und 5 Akte)

Prolog: Präludium (Vorspiel), Lesen und Kriegschor

I. Akt: DAS ATTENTAT

Szene 1: Straßenszene

Szene 2: Nepallek-Schönbrunn

Szene 3: Trauermarsch – Beerdigung Franz Ferdinands

Szene 4: Kein eigenes Wort

II. Akt: KRIEGSBEGINN

Szene 1: Straßenszene

Szene 2: Graf-Baron

Szene 3: Satzende

Szene 4: Patriotische Mädchen

Scene 5a: Phantasielosigkeit

Szene 5b: Vorgefühl I

III. Akt: KRIEGSSPIELE

Szene 1: Straßenszene

Szene 2: Frau Wahnschaffe

IV. Akt: HÖLLENBERICHTE

Szene 1: Vorgefühl II

Szene 2: Die Schalek

V. Akt: DAS GRAUEN

Szene 1: Straßenszene

Szene 2: Diptychon der Grausamkeit

Szene 3: Heilige Messe/Letzte Mahlzeit

Szene 4: Vorgefühl III

ZWEITER TEIL (Präludium, 4 Tableaux und Epilog)

Präludium für Orchester

1. Bild: Erscheinungen

2. Bild: Elektronisches Theater

3. Bild: Fluch der Menschheit

4. Bild: Die letzte Nacht

Epilog: Die ungeborenen Kinder

ERSTER TEIL: ABLAUF

PROLOG

Präludium: Kurzes Präludium für Orchester, das auf einer Akkordfolge basiert, die in diesem Werk zyklisch wiederkehren wird. Es sind die „Akkorde des Endes der Menschheit“.

Lesen: Zwei Schauspieler stehen auf der Bühne und lesen „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus. Von Zeit zu Zeit sind Geräusche und musikalische Klänge zu hören, die ihre Lesung unterbrechen. Nach und nach werden diese Interventionen immer hörbarer und es mischen sich Stimmen darunter, die die Lesung der beiden Schauspieler erheblich stören.

Kriegschor: Sobald der große Chor von 70 Personen zusammengekommen ist, stimmt er ein Kriegslied an, das die Stimmen der Schauspieler völlig übertönt. Es ist eine Parabel auf kollektivistische Praktiken, die intellektuelles und individuelles Denken zerstören.

I. AKT

Szene 1: Straßenszene: Ein Zeitungsverkäufer ruft „Sonderausgabe: Man hat Franz Ferdinand ermordet“. Chaotische Szene mit mehreren sich überlagernden Stimmen.

Szene 2: Nepallek-Schönbrunn: Ein kaiserlicher Berater unterhält sich am Telefon über die Beerdigung von Erzherzog Franz Ferdinand. Dieses Attentat wird allgemein als Auslöser des Ersten Weltkriegs angesehen.

Szene 3: Trauermarsch – Beerdigung Franz Ferdinands: Trauermarsch zur Beerdigung von Franz Ferdinand und seiner Frau vor dem Hintergrund von Sprecherstimmen, die Kommentare abgeben. (Hören Sie hier einen Auszug aus meinen „Trauermärschen“, der als Vorlage für diese Szene dient).

Szene 4: Kein eigenes Wort: Monodrama nach einem Text von Karl Kraus (veröffentlicht in „Die Fackel“), der die Hinwendung zur Unterhaltung geißelt, während sich eine Katastrophe ankündigt. Währenddessen singen draußen betrunkene Menschen patriotische und kriegerische Lieder.

II. AKT

Szene 1: Straßenszene: Dieselbe Situation wie zu Beginn des ersten Akts. Der Zeitungsverkäufer verkündet die Kriegserklärung.

Szene 2: Graf-Baron: Zwei Aristokraten diskutieren zynisch über die Entwicklung und die Vorteile, die der Konflikt mit sich bringen könnte.

Szene 3: Satzende: Auszug aus einem Dialog zwischen dem Optimisten und dem Nörgler (letzterer ist in Wirklichkeit Karl Kraus selbst). Die meist naiven Sätze des Optimisten werden von einem gesprochenen Männerchor eingeleitet und von einem Mezzosopran (dem Nörgler) gesanglich beendet, der scharfsinniger und sich der bevorstehenden Katastrophe bewusst ist.

Szene 4: Patriotische Mädchen: Eine Art Parodie auf die „Blumenmädchen“ in Parsifal, in der sechs junge Mädchen von den Vorteilen schwärmen, die der Krieg für die Zivilisation und ihr eigenes Leben bringen wird.

Szene 5a: Phantasielosigkeit: Monodrama nach einem Text von Karl Kraus, in dem ein Schauspieler die Idee entwickelt, dass Kriege das Produkt mangelnder Phantasie sind.

Szene 5b: Vorgefühl I: Der erste Auftritt von Angelus Novus, dessen Stimme stets von einem Englischhorn begleitet wird. Der Text stammt aus der ersten Strophe eines Gedichts (Im Untergang), in dem Karl Kraus sich vorstellt, dem Begräbnis der Menschheit beizuwohnen.

III. Akt

Szene 1: Straßenszene: Sehr kurze Szene in der Fortsetzung der beiden vorherigen, die Auswirkungen des Krieges auf das menschliche Verhalten zeigt.

Szene 2: Frau Wahnschaffe: Sehr ausführlich dargestellte Szene, die eine Mutter zeigt, die ihren Kindern beibringt, Krieg zu spielen. Die Rollen der Kinder werden von Erwachsenen übernommen. Die Frau schreibt einen Brief an ihren Mann an der Front und bedauert, dass sie nicht das Glück erleben kann, ihren Sohn (noch ein Kind) als Held im Krieg sterben zu sehen. Nach und nach werden die Kinder erwachsen und schließen sich, während draußen ein Militärmarsch erklingt, dem Regiment an, während ihre Mutter sie beobachtet und zu ihnen sagt: „Spielt, Kinder, spielt!“

IV. Akt

Szene 1: Vorgefühl II: Zweiter Auftritt von Angelus Novus, der allmählich „sprachlos“ wird angesichts der drohenden Katastrophe, die er als Einziger sieht.

Szene 2: Die Schalek: Alice Schalek war eine reale Person. Sie war Kraus ein Dorn im Auge und die erste weibliche Kriegsreporterin, wobei sie vom Krieg regelrecht fasziniert war. Es war der Sensationsjournalismus, den Kraus verabscheute und den er für Krieg und geistige Verderbtheit verantwortlich machte.

V. Akt

Szene 1: Straßenszene : Letzte Straßenszene: Kakophonie, sehr unruhige Atmosphäre.

Szene 2: Diptychon der Grausamkeit: Diese Szene ist in Zwei Situationen unterteilt: Die erste zeigt eine Frau, die ihrem Mann an die Front schreibt und ihm mitteilt, dass sie ein Kind von einem anderen Mann hat und dass es für alle besser wäre, wenn er im Krieg sterben würde. Die zweite zeigt Soldaten, die von ihren eigenen Offizieren gedemütigt und getötet werden. Zwei Aspekte der Grausamkeit in Kriegszeiten: ein ziviler und ein militärischer.

Szene 3: Heilige Messe/Letztes Mahl: Die Bühne ist in zwei Räume geteilt: Auf der einen Seite findet eine Messe für Offiziere und Soldaten statt, in der Kraus die Konnivenz zwischen Religion und Krieg demontiert. Der Ton des Predigers ist martialisch und kriegerisch. Auf der anderen Seite lachen die Soldaten betrunken und bemerken nicht, dass der Tod überall um sie herum lauert und die Niederlage unaufhaltsam ist. Parallel zu diesen sich abwechselnden und teils sich überlagernden Situationen treten Erscheinungen auf, die an von größter Grausamkeit und Gewalt geprägte Kriegssituationen erinnern. Diese Szene ist eine Passacaglia mit 15 Variationen.

Szene 4: Vorgefühl III: Schluss des ersten Teils. Angelus Novus kann sich kaum noch artikulieren, weil ihn das Grauen, das sich vor seinen Augen entfaltet, so sehr anwidert. Am Ende hören wir wie aus der Ferne aufgenommene Musik. Es ist eine Vorahnung des Schlusses der Oper, des Moments der ultimativen Katastrophe, die nur Angelus Novus zu hören scheint, während die Bühne mit Toten übersät ist.

ZWEITER TEIL: ABLAUF

Im Unterschied zum ersten Teil, der in zahlreiche, sehr kontrastreiche Akte und Szenen unterteilt ist, besteht der zweite Teil aus vier großen, einheitlicheren und stärker entwickelten Bildern.

Präludium: Die Musik dieses Präludiums greift die „Akkorde vom Ende der Menschheit“ auf und nimmt viele Elemente vorweg, die in der finalen Katastrophe geschehen werden.

1. Bild: Erscheinungen: Dieses erste Bild wird vollständig von einer stark entwickelten elektronischen Musik unterstützt. Das Orchester ist verschwunden, übrig bleiben die Gesangssolisten und der Chor. Es handelt sich um ein großes Fresko, das verschiedene Aspekte, etwa die aktuell stattfindenden Kriege, heraufbeschwört. Es gibt keine eigentliche Erzählung in diesem Bild, sondern Bilder, die vom Chor und den Solisten vermittelt werden. Es gibt Tierparabeln mit Raben und Hyänen, die für Kraus als Aasfresser die Profiteure des Todes repräsentieren, an deren Spitze er die populistische und nationalistische Presse setzt. Ein Blues erinnert an den Vietnamkrieg – mit elektronischen Hubschraubern, die sich in himmlische Akkorde verwandeln. Das Trio der Gasmasken erinnert an das Maskenterzett aus Don Giovanni. Flammen und ein toter Wald kommen hinzu, bevor das Ganze mit dem erschütternden Schrei einer Mutter endet. (Hören Sie hier einige Auszüge aus der elektronischen Musik).

2. Bild: Elektronisches Theater: Der dramatische Inhalt dieses Tableaus wird bei den Proben festgelegt. Er muss sich mit zeitgenössischen Situationen befassen. Wir befinden uns immer noch in der Fortsetzung von Kraus: der ewige Krieg und die Unmöglichkeit, etwas dagegen zu tun. Wir werden darin aktuelle Themen wie soziale Netzwerke, Fake News und die tentakelartige Technologieindustrie behandeln, die versuchen, das Bewusstsein für ihre Profite zu unterwerfen. Eine weitere Besonderheit dieses Bildes ist, dass der größte Teil der elektronischen Musik in Echtzeit aus den Stimmen der Schauspieler entstehen wird.

3. Bild: Fluch der Menschheit: Das Bild beginnt mit einem langen Adagio, das das Präludium vom Anfang des zweiten Teils fortsetzt und in dessen Verlauf die Schauspieler allmählich Anklage gegen die Menschheit und die Folgen ihrer kriegerischen Handlungen erheben. Im Verlauf dieser Sequenz treffen sie auf Angelus Novus, der sich ihnen anschließt und die menschlichen Handlungen verurteilt. Es handelt sich um ein sehr langes Crescendo, das das letzte Bild mit einer immer stärker werdenden Spannung einläutet. (Hier hören)

4. Bild: Die letzte Nacht: Stimmen von oben (vielleicht aus einer anderen Zivilisation) leiten eine Strafaktion gegen die Menschheit an, die sich in aussichtslosen Kriegen immer wieder selbst zerstört hat. Die acht Solisten stellen diese anklagenden Figuren dar, die einen Meteoritenregen und Flammen auf die Menschheit werfen, um sie zu vernichten.

Epilog: Nach einem kurzen Dialog zwischen der Schauspielerin und dem Schauspieler trägt ein Frauentrio die Stimmen der „ungeborenen Kinder“ vor, die darum flehen, nicht in dieses Universum, in einen solchen Zustand der Verwesung, geboren zu werden. Mit diesem klagenden Trio endet das Werk.

Philippe Manoury, Strasburg, 20. Februar 2025